在这个瞬息万变的商业世界里,并购越来越就像是一场场精心策划的“跨界恋爱”,两个原本毫不相干的企业,因为某种奇妙的缘分,决定携手共度余生。然而,就像所有爱情故事里都会遇到的挑战一样,并购的尽头,往往藏着那个最神秘、最难于预料的、也最考验双方情感的“隐形巨擘”——企业文化。

事实上,企业完成交割手续并不意味着并购的最终成功,在一起过日子的过程中甚至会蕴含着意想不到的失败。其实,这与双方企业文化是否实现有机的融合息息相关。并购后双方的企业文化融合成为摆在并购和被并购者管理者面前一道难以跨越的障碍。

想象一下,当一家严谨如德国工匠的制造企业,遇上了一家自由奔放如加州阳光的互联网公司,那画面,简直就像是一场严肃音乐会突然插入了摇滚乐,让人既兴奋又紧张。并购初期,双方高管们或许还能保持着礼貌性的微笑,谈论着“资源共享”、“优势互补”这些高大上的词汇,但私下里,员工们可能已经开始默默计算着谁家的咖啡机更好用,谁家的年假时间更长了……

文化,这个听起来虚无缥缈的存在,如果没有足够的重视或者处理不专业,在并购中将必然演变成实实在在的“拦路虎”。文化不仅仅是墙上的标语,也不仅是年会上的节目,它是企业血液中的DNA,而是员工们每天呼吸的空气!当两种截然不同的文化相遇,就像是两股不同方向的洋流,要么碰撞出绚丽的浪花,要么就可能导致一场 “文化海啸”。

这样的文化海啸,我们也可以称之为文化冲突,源自不同形态文化与文化因素间的对立、排斥。不同的企业之间文化千差万别,企业文化传统意义上的四个层面——精神层面、制度层面、行为层面以及物质层面都有可能发生文化差异以至于冲突。

举例来讲,做事导向和做人导向的不同、过程导向和结果导向的不同、狼性导向与人性导向的不同、强调规则与强调灵活的不同都可能是难以调和的冲突。而薪资福利、发展空间、工作环境甚至沟通习惯等细微差异也有可能上升为文化冲突。

记得有一次,某科技巨头并购了一家创意广告公司,本想着能借此提升自家产品的创意水平,结果却因为双方对“创意”的定义大相径庭,导致项目推进举步维艰。科技公司的工程师们追求的是“实用主义”,认为创意要能解决实际问题;而广告公司的设计师们则更倾向于“艺术至上”,认为创意就是要敢于突破常规。这场“创意之争”,最后竟然演变成了一场关于“到底什么是美”的哲学讨论,让人哭笑不得。为了解决这样的文化冲突,企业们也是八仙过海,各显神通。文化融合不是简单地叠加,也不是推倒重来,而是一个互相借鉴、吸收、扬弃、再造的过程,而这个过程往往应理性地放在一个长周期上去完成和评价。

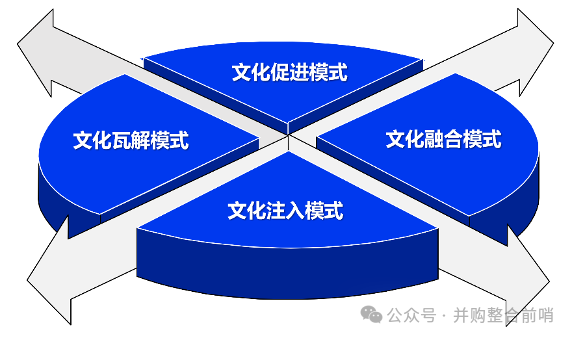

笔者咨询通过多年实践总结出,文化融合有四种模式:

◎ 文化促进模式:强势一方促进弱势一方的文化发展;◎ 文化融合模式:双方均势,互相包容、吸收、渗透;◎ 文化注入模式:双方差距悬殊,灌输新(强)文化,割舍旧(弱)文化;

◎ 文化瓦解模式:新文化强力介入,被迫放弃自身原有文化。

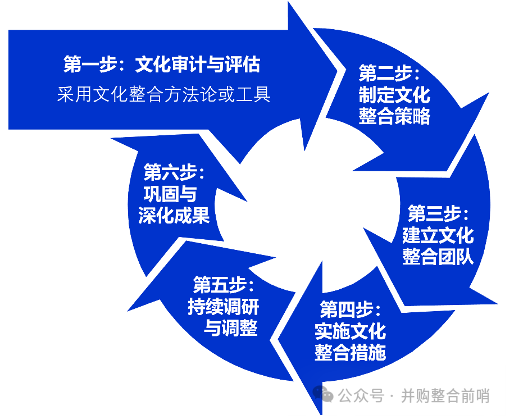

采取何种模式往往由并购双方的体量和文化强度决定,笔者认为循序渐进的促进和融合是最为稳妥的模式。不同企业文化融合时的互相碰撞、吸收,往往会形成新的、更加优秀的文化,越是不同的文化融合,越能碰撞出新的内涵,这也是企业并购文化融合中最理想的结果。在企业并购过程中,文化整合是至关重要的一环。为了确保并购后的企业能够形成统一、和谐的文化氛围,笔者遵循一套科学、系统的文化整合流程,通过以下六个步骤的“并购文化整合六步法”系统实施,确保并购过程中的文化整合工作得以科学、有序开展,这不仅有助于提升并购后企业的整体竞争力,还能为企业的长远发展奠定坚实的基础,确保并购双方能够真正实现文化的和谐融合与共同发展:

和君成功的并购整合后文化融合案例告诉我们,有效的文化整合对于减少冲突、增强员工认同感与归属感,以及确保并购后组织的稳定和持续发展具有关键作用。所以,并购的尽头是文化,虽然文化融合是个难关,但只要双方愿意开放心态,勇于尝试,就能创造出属于自己的独特文化,让这场企业间的“跨界恋爱”绽放出和谐共进的光彩。

总之,并购就像是一场华丽的冒险,而文化,则是这场冒险中最不可预测的变量。它可能让你头疼不已,也可能让你惊喜连连。并购的尽头,不是简单的财务报表合并,也不是市场份额的扩大,而是两种文化的深度交融,是两颗心的真正靠近。只有当两颗心真正跳动在同一个频率上,这场“跨界恋爱”才能修成正果,共同书写出属于他们的美好未来。