空间篇:疫情加速深度城市化空间形态变迁

【产城洞见】新冠疫情爆发,正赶上中国城市化从高速城市化向高质量城市化转型的重要关口,发于武汉、波及全国、甚至影响世界的这场新冠疫情,必将深刻改变中国深度城市化阶段的空间形态、产业结构及治理模式等方面的发展走向。此系列文章将就疫情影响下的深度城市化变迁分空间篇、产业篇和城市治理篇分别分析。本文着重于疫情对深度城市化空间形态影响的分析,探讨疫情影响下的深度城市化空间演变规律,并重点对武汉的城市化形态变迁进行剖析,进而提出对全国其他区域中心城市化跨行政区的新区空间发展走向的研判。

NO.1

深度城市化空间形态演变规律:

从“单核集中”的中心模式

向“大集中、小分散”的都市圈模式转变

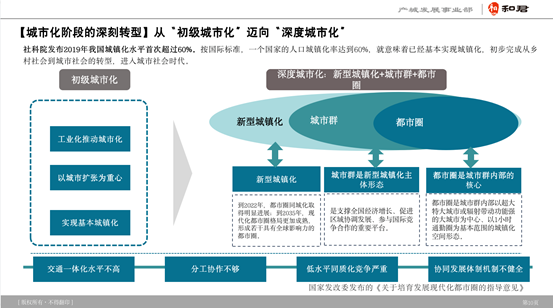

从城市化的发展阶段看,根据中国社科院发布的2019年中国城市化率首次超过60%。按国际标准,一个国家的人口城镇化率达到60%,就意味着已经基本实现城镇化,初步完成从乡村社会到城市社会的转型,进入城市社会时代。

2019年,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,明确提出要培育“新型城镇化+城市群+都市圈”的新型城镇化体系。标志着我国已经从“工业化推动城市化”、“以城市扩张”为中心的初级城市化,向“城市群+都市圈”为主导的深度城市化转变。在这个阶段,交通一体化水平不高、分工协作不够、低水平同质化竞争严重、协同发展体制机制不健全的问题开始暴露。(如下图)

深度城市化发展阶段,与快速城市化阶段强调空间扩张和产业的规模发展不同,在空间形态、产业发展和功能特征方面体现出以下三大重要特征:在空间形态上,从“城市”为中心圈层式结构向“大集中、小分散”的城市群结构转换;城市群的产业发展上,从城市规模化扩张阶段进入“软实力”比拼阶段。城市发展越来越强调城市辐射力、城市吸引力和城市发展潜力;在城市群功能特征上,开始向以“需求驱动、以人为本”为主导的高端化阶段提升。

具体到城市群的空间形态上,从原来以中心城市为中心完善各功能区发展的阶段,开始进入到跨行政协同。城市群空间形态从“单核集中、大范围流动”向“大集中、小分散”的形态转换——人口、产业功能向城市群集中;核心功能在都市圈范围内以中心城市有机分散。

NO.2

新冠疫情对都市圈演变的三大影响

回归本源、加速迭代、强化协同

此次新冠疫情的爆发,正值中国深度城市化转型的关键期,作为疫情重灾区的武汉,也正是中国深度城市化、城市群建设的典型代表。就今后发展而言,此次新冠疫情集中暴露了之前高速城市化阶段的种种弊病,个人认为,此次新冠疫情对都市圈空间演变的影响集中在以下三大方面:

第一,疫情集中暴露了现有中心城市“规模主导、大而不强”的本质,将促使中心城市回归本源——从强调规模的“大块头”模式向注重软实力的“动力源”模式转型。

就武汉而言,三镇分立的格局导致城市功能区重复竞争(光CBD,能数得上的有三四个),这种格局显然不能适应深度城市化的需要。

在深度城市化阶段,中心城市更应该发挥其辐射与聚合作用,强化其吸引力、聚合力和影响力。而这一“强心”战略的实施,就必须要改变中心城市各所属区县原有的“各自为政、重复建设、低水平竞争”的形态,转而建设“人口有机分散、产业高度协同、功能有序布局”的都市主体功能区转变。在这其中,人、产、城高度协同的产城功能区建设,无疑将成为促进其转型的关键抓手。

第二,疫情集中暴露了现有都市圈空间结构失衡的本质,将促使都市圈结构加从“中心集聚”的模式向“多心多核”的葡萄串形态加速迭代。

就武汉都市圈而言,“1+8”的都市圈结构虽然人口相亲、产业相连、空间相接处,但在深层次的功能协同上,只是在局部有一些自发性的、依附性的连接,还原没有形成真正都市圈的“多心多核”结构。这也无疑加大了诸如此次疫情联防的难度。

显然,在深度城市化下,都市圈的空间分布将打破原有的“城市中心-近郊新城-远郊乡村”型的布局,越来越向“一个产业功能区就是一个城市社区”的“葡萄串”结构转换。在这种全新的结构下,每一个葡萄串就是一个有机功能区,在单个功能区内实现工作、生活、商务以及产业的协同,而功能区之间通过生态廊道等联通,从而大大降低都市圈的人口、产业以及各种流通要素的大进大出,实现城市治理成本的大幅下降。同样,在这其中,注重顶层设计和科学规划的产城功能区(葡萄串)就显得非常关键。

第三,疫情集中暴露了从当前我国城市化中区域协同的短板。区域之间的人口流动、产业链还处于“大进大出、低水平关联”的层次。远没有实现“中心-腹地联动”的联动形态。强化区域功能协同无疑是下一步的重心。

从此次疫情防控来看,武汉为核心的中部城市群和周边几个城市群的联动机制不明确。同样区域治理中智慧化程度不高(在城市管理篇将深入探讨)。导致疫情爆发后,只能采取被动的封城策略。

总的来讲,此次新冠疫情的爆发,集中反映了我国深度城市化的现状和种种弊病。此次疫情,无疑将大大加速深度城市化区域形态的转型进程。

NO.3

武汉样本:“三镇一城”&“1+8”

城市功能区与跨区域协同成深度城市化关键

正值深度城市化发展关键期的武汉,同样也是受疫情影响最严重的武汉,集中暴露了中国城市经过十多年高速扩张后所积累的一系列深层次矛盾。就武汉来讲,至少有以下三个层面需要关注:

第一个层面:都市核——“三镇一城”的结构优化。汉口、武昌、汉阳三镇所构成的武汉都市核,在高速城市化的阶段,更多注重的空间规模扩张,要适应深度城市化的发展要求,还需要在功能协同上进行深刻转型。融合人产城的“产业功能区”建设成为其中关键中的关键。

第二个层面:都市圈——“1+8”武汉城市群的深度协同。此次疫情暴露出来武汉城市群“联而不统”的问题。武汉、孝感、黄冈等虽然地域相接、产业相连,但深层次的联动很弱。城市群内部的产业与功能协同,无疑将是下一步深度城市化推动中的重点和难点。

第三个层面:城市群——国家中心城市的全国统筹。就像武汉城市群的统筹协调一样。国内的区域中心城市和其所属城市圈的跨地域协同,如:成都-绵阳;西安-咸阳,郑州-开封,沈阳-抚顺等等,处于刚刚开始起步的阶段。显然,下一步随着深度城市化的推进,跨市域的产业与城市功能协同,将成为我国城市化发展的重要任务。

NO.4

启示:每个城市及其产业功能区都有必要重新定位

从“我能做什么”向“要我做什么”转型

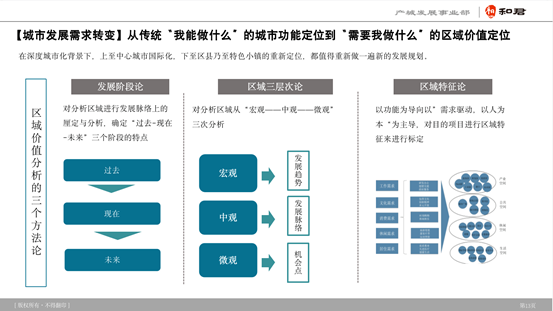

通过以上分析,我们不难看出。此次新冠疫情无疑会深刻影响我国深度城市的走向。我们认为,在“十四五”规划的启动年,上至都市圈中的中心城市,下至都市圈所属区县乃至远郊地区的特色小镇,都有必要重新定位,重新做一遍发展规划。

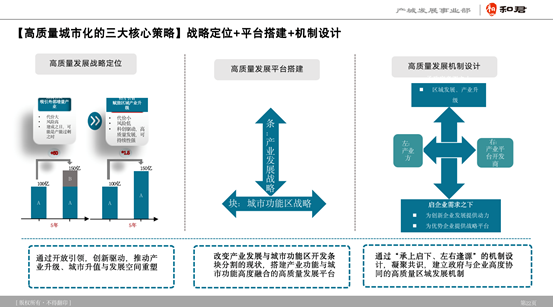

首先,在发展理念上,要从之前高速城市化阶段“我能做什么”向高质量城市化阶段根据区域发展要求的“要我做什么”转变。用全新的区域眼光,重新审视自身的定位、优劣势,并据此制定全新的发展举措。

其次,在发展策略略上,要从之前的“规模主导、招商引资”为核心的发展策略,转变到“质量为先、培根固本”为核心的新发展策略。当然,并不是不招商引资。而是要在培育出自身的优势产业和相应的产业成长生态后,有目标、有选择的“招智引商”

最后,在发展举措上,要高度重视产城人协同的产城战略平台的建设。并围绕此战略平台,从人才政策、产业生态培育、资本支持、城市服务能力支撑等方面有节奏的出台一系列定制化的发展举措。

好东西就是要多分享,如果觉得不错,

请关注公众号并分享朋友圈哦

官方小助理

获取更多干货、答疑及加入官方微信群,欢迎添加产城发展事业部官方助理微信号:hjccfz

微信号 : 和君产城发展事业部

往期回顾:

新冠疫情影响下的深度城市化走向系列观察01

扫一扫

关注我们

地址:北京市朝阳区北苑路86号院E区213栋

邮编:100101

联系电话:010-84108866(总机)

业务咨询:400-093-2688(免话费直拨)