从“土特产”到“国字号”,初探区域公共品牌未来发展之路

来源:

|

作者:钱佳雯 和君咨询品牌研究中心

|

发布时间: 2025-09-20

|

1210 次浏览

|

分享到:

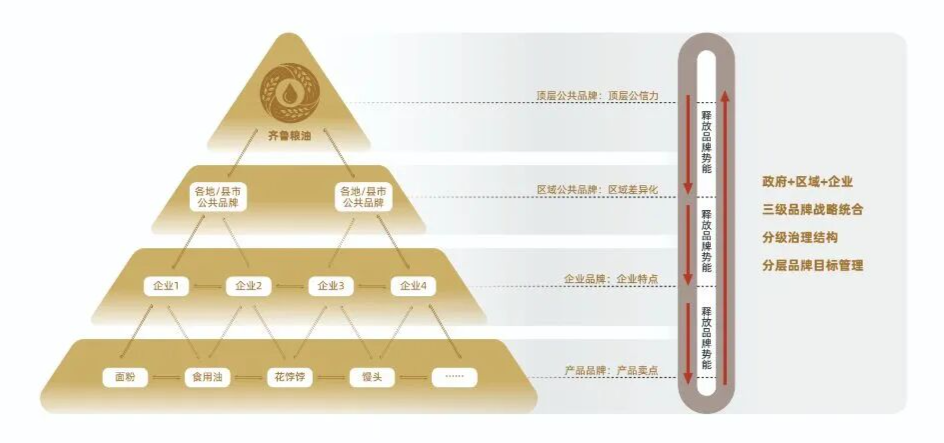

从“地方特产”到“国家名片”的战略跃迁,不仅是区域品牌价值的系统性重构,更是区域经济发展模式从依赖资源要素向品牌价值驱动转型的必然选择。在这一过程中,区域公用品牌的建设成为关键。 和君咨询品牌研究中心分析认为,成功实现这一跃迁的案例,往往具备清晰的规划逻辑、科学的治理机制以及高效的运营模式。深入剖析这些案例,提炼其经验,对于各地培育具有全国乃至全球影响力的区域公用品牌具有重要参考价值。 那么,如何构建一个既能承载地域文化特色、又能赋能产业升级、更能在全国市场形成竞争力的区域公用品牌体系?这已成为当前区域经济竞争的核心命题。从字面意思来看,区域公用品牌通常限定了特定的地理区域,由政府或行业协会控制、主导,提供给该区域内多主体共同使用、享受品牌带来的利益。因此,区域公用品牌的建设通常是在政府主导下,由多主体共同实现。区域公用品牌一般是产业集群发展的结果。如在某地理区域内,一个产业的中小经营者居多,企业在市场中竞争能力有限,并且创建有竞争力的企业品牌困难重,成功率低,同时各企业所持有的知名度不高的品牌既无溢价能力,又带来了互相倾轧,甚至打价格战的恶果。在此种情况下,由同一区域内的同产业参与企业共同以一个统一的整体形象对外进行传播、营销,更易形成合力,发挥规模优势,形成较强竞争力。同时,可以有效地聚合产业链上、中、下游品牌等各方面资源,促进产业链延伸、实现营销效果最大化。这其中,具有农业性质的区域公用品牌建设,还能够增加农民收入,发展新型乡村。对于传承区域文化,提升区域文化自信,带动其他产业发展等方面,也有一定的推动作用。回溯2015年,中国农产品公共品牌的发展面临诸多挑战。产业规模方面,全国约300个农产品公共品牌普遍存在分散经营、深加工率不足、覆盖产业带产值占比低等问题,发展后劲乏力。品牌溢价方面,即使是头部品牌如五常大米,其品牌价值仅为82亿元,溢价率不足20%;全国百强区域品牌总价值5360亿元,平均价值53.6亿元,整体表现较为薄弱。而到了2025年,中国农产品公共品牌的发展取得了显著突破。产业规模上,品牌数量不仅实现翻倍增长,更在覆盖产业带占比、产业集群化率、电商渗透率等方面展现出巨大进步。品牌溢价方面,百强品牌总价值从5360亿元跃升至2.1万亿元(年复合增长率达18%),占农业GDP比重从7%提升至22%,显示出强劲的品牌价值增长势头。农民收入增长成为亮点,部分区域的公共品牌带动本地农民收入增长567%,贫困县率下降95%。产业升级方面,农产品公共品牌的平均深加工率从22%提升至45%,具有国际认证的授权企业数量增长1525%,国际认证比例从3.8%提升至13%。认证类型也从基础食品安全认证(如ISO 22000)转向更具市场竞争力的准入型认证(如BRC/FDA),2025年BRC/FDA合计占比高达77%。此外,环境与社会效益显著提升。低碳生产成为公共品牌的发展共识,文化传承为品牌溢价提供了可持续动力,乡村治理则促进了公共品牌内部的和谐共进。明确了区域公用品牌的内涵与价值后,接下来的关键问题是如何有效推进其建设。以和君咨询品牌研究中心的成果案例——齐鲁粮油为例,其建设路径可为同类品牌提供重要参考。项目组在深入调研的基础上,准确把握山东粮油产业“人品好、原料好、技术好、产品好”的四大核心优势,确立了“道不尽齐鲁粮油好”的品牌口号,通过“1个公共品牌+N个地域特色产品+N个产业经营主体”的创新模式,整合政府资源与行业力量,构建了省级、市县、企业三级品牌金字塔架构。这一模式不仅实现了产业链资源的高效整合,还形成了品牌共享、协同发展的格局。截至2024年,“齐鲁粮油”已形成“1个省级品牌+5个市级特色品牌+众多企业品牌”的体系,其中“粮油金三角”“沂蒙花生油”等特色品牌脱颖而出,72款产品入选“中国好粮油”,数量居全国首位。 该品牌建设也得到了各级政府的高度重视,先后被写入省委1号文件、省政府工作报告,并纳入山东省“十四五”规划和国家粮食安全产业带建设总体方案。这种自上而下的政策支持为品牌建设提供了强有力的保障。此外,通过成立山东粮油产业联盟、品牌研究院及产研孵化中心,凝聚了46名智库专家和行业力量,为品牌发展提供了智力支持。 齐鲁粮油与央广、新华社等权威媒体合作,打造了立体化宣传矩阵。纪录片《希望的田野》在央视播出,生动展现品牌理念;科普动画片《齐麦麦与鲁果果》以卡通IP传递粮油知识,成为文化创意典范。品牌还通过举办花样面点大赛、公益行活动,以及“世界粮食日”主题宣传,弘扬传统文化、倡导社会公益,进一步提升了品牌影响力。“齐鲁粮油中国行”活动覆盖全国十多个省区市,深耕京沪苏浙粤等重点市场,带动企业增收超500亿元。品牌积极参与国际国内展会,与香港贸发局合作拓展全球市场。此外,通过粮食产业博览会、“六进”系列活动及VR云展厅等创新形式,拉近与消费者的距离,强化了品牌认知。 齐鲁粮油与阿里巴巴合作,打造了粮食行业首个产业互联网平台——“好粮有网”,覆盖产购储加销全链条。平台提供数字化解决方案,支持企业转型,已入驻近500家企业,交易额超100亿元。通过直播带货、大数据营销等方式,品牌进一步拓宽了线上渠道,实现了科技与产业的深度融合。 基于齐鲁粮油和其他典型案例,和君咨询品牌研究中心认为,区域公用品牌建设的核心要素包括政府治理、市场激活、产业标准化、文化赋能和数字融合。- 政府的精准治理能力:政府治理需建立“母子品牌”机制平衡公共性与企业个性,如丽水山耕通过动态授权维持品牌纯度。

- 市场动能的激活机制:市场激活要构建利益共享机制,如吉林大米“合作社入股”带动12万农户增收。

- 产业集群化与标准化:产业标准化需实施统一标准体系,如天赋河套“五统一”标准使产品合格率达99.6%。

- 文化IP的资产转化:文化赋能要将传统文化转化为体验型消费场景,如五彩荻芦AR古法酿造体验实现客单价380元。

- 数字全链的穿透力:数字融合需运用区块链、AI等技术提升品牌穿透力,如普宁青梅区块链应用使溢价率提升35%。

成功的区域公用品牌建设需实现“三个结合”——政策支持与市场机制的有机结合、文化传承与科技创新的深度结合、短期突破与长效运营的系统结合。未来,随着数字经济的发展,品牌建设将更强调“虚实融合”,通过数字化手段破解农产品低附加值困局,构建可持续的品牌生态体系。从“土特产”到“国字号”,区域公用品牌正在经历一场深刻的产业变革。未来,随着消费升级和乡村振兴战略的持续推进,那些能够整合资源、建立标准、讲好故事、做强运营的品牌,必将脱颖而出,成为代表中国品质、中国文化的“国字号”名片。