众所周知,企业变革最核心的往往不是完美的战略蓝图,而是战略执行,正如华为所言“方向大致正确,组织保持活力”的道理一样。而执行的本质又在于组织活力是否被充分激发,正如管理大师彼得·德鲁克所言:“战略不是研究我们未来做什么,而是研究我们今天做什么才有未来。”若缺乏有效的动力传导机制,再卓越的战略构想也终将是无源之水、无本之木。而薪酬激励则是激发组织活力的重要一环。

自Milkovich于1988年提出战略性薪酬以来,将企业薪酬管理活动与企业战略动态匹配的观念已深深扎根于企业管理者心中,尤其是HR专业从业者更是奉为圭臬,言薪酬管理必谈战略性薪酬。但在咨询实践中,我们可以看到大多数企业的薪酬管理仍是人力资源管理中的一项基本管理活动,其作用仍是通过职级薪酬体系来规范薪酬的日常管理活动,并未成为企业战略变革或落地的保障,距离真正的战略薪酬仍有较远的路要走。

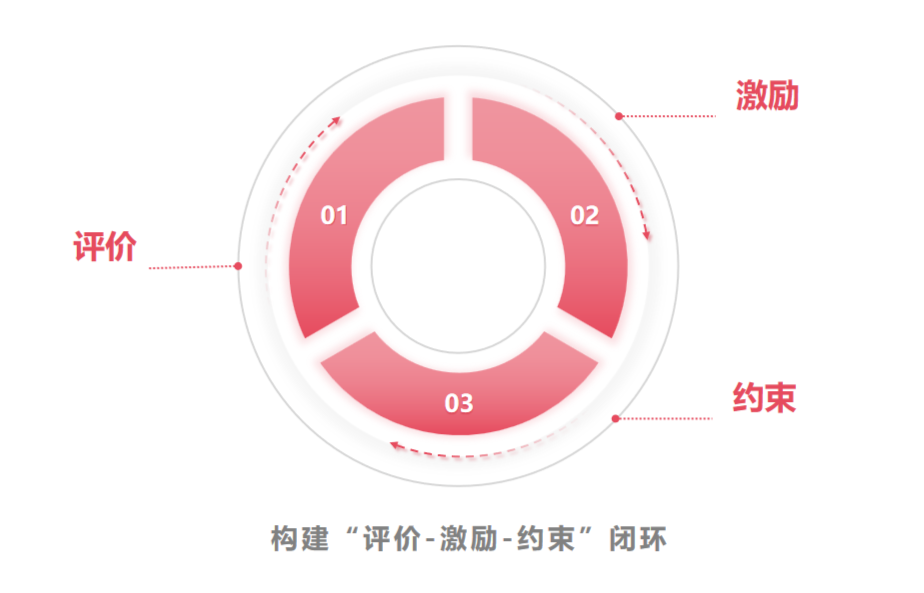

01 给火车头加满油, 充分激励变革排头兵 “给火车头加满油”是华为广为人知的名言。 这句话最早是任正非在2011年《从“哲学”到实践》的讲话中,提到“公司的价值分配体系要向奋斗者、贡献者倾斜,给火车头加满油”,后又在不同场合中提到,大意是要按价值贡献给予激励,拉大人才之间的差距,从而激发组织的活力。这句话道出了薪酬激励的本质。 实践中,我们看到的却恰恰相反,大多数企业在薪酬激励上过度追求内部平均,激励采用雨露均沾的做法。这种做法放在企业成熟稳定、内外部环境没有大变化时,短期不会造成太大影响,但在企业变革中却无法发挥激励效用,导致活力衰减,使企业归于平凡。因此在企业战略变革期,需要给火车头加满油! 首先,分层分类,明确激励核心对象。第一,要明确战略变革的核心推动者是谁,不同类型的企业、不同战略方向决定核心推动者是不同的,只有对这部分群体进行充分的激励,发挥带头作用,才有可能带动组织取得战略变革突破口。第二,对于核心推动者也要分层分类,采取不同的激励方式和激励力度,充分激活这群改革的排头兵。例如,在帮助一家企业战略变革落地时,确定企业战略后首先解决的是核心人员激励问题。先明确战略变革的核心人群,再根据不同人群进行分层分类激励,譬如最先解决的是各业务线长官的激励问题,由原先激励只与各自业务业绩成果变革为分别与公司总体业绩和各自业务业绩双挂钩,并加大激励力度,实现更深度绑定,以取得其对战略变革的拥护与推动。 再者,激励倾斜,重赏之下必有勇夫。根据期望理论,个体是否被激励,取决于期望值、工具性和效价三个因素的乘积,在期望值和工具性一定的前提下,激励的有效性取决于效价,简单来说就是激励的力度。在战略变革期对核心人员的激励需一定程度上突破常规激励的力度,加大激励力度是必要的。当然,具体的力度要结合组织的支付能力,具体问题具体分析。例如,某传统制造企业战略转型智能制造,急需产品技术突破,公司对核心产品研发条线人员激励倾斜,除常规薪酬激励外单设额外专项激励,激励力度远超常规激励,极大提升了“效价”,迅速激发了关键岗位的突破性创新。 02 构建多元激励矩阵, 精准激励不同需求 在明确激励对象后,激励的模式同等重要。在当今价值多元的时代,个体的行为动机源于复杂多元的需求层次与价值判断,单一的激励模式必然面临边际效益递减的困境,要构建多元激励矩阵,以灵活多变的方法整合短中长期、物质与精神、个人与团体等多维激励要素,最大化激活团队,最终将组织资源转化为深层驱动力,实现人才活力与组织效能的同步跃升。 在过往咨询服务的实践中,总结以下三点是多元激励设计的关键。 第一,个体激励与团体激励相结合。以“3P1M”为基础构建岗位薪酬体系是传统薪酬激励的主要方式,这套薪酬激励更加强调薪酬的体系性,其核心作用在于对个体薪酬激励。我们认为这套薪酬激励模式并未过时,是很多薪酬体系还未规范的企业必须要建立和完善的,也是构建多元激励的基础。此外,与个体激励对应的团体激励,比较常见的形式是薪酬包模式。薪酬包模式的优势是事前模式、变被动为主动、变个体为团队、静态为动态。薪酬包一般与组织的战略、经营绩效挂钩,其中经营薪酬包采取的是挂钩收入/利润等方式自动生成,战略薪酬包采取的是按照战略任务事先明确,事后评价分配。 将个体激励与团体激励有效结合起来,既能保持薪酬体系的规范性,又可提升激励的灵活性、主动性,尤其是后者对于战略变革期的组织激励效果更佳。 第二,短期激励与长期激励相结合。短期激励与长期激励的有机结合,是企业构建多元激励体系的核心原则,其必要性在于二者功能的内在互补性。实践中,短期激励通常以绩效奖金、项目提成、专项奖励等形式出现。其核心价值在于激励及时性和导向性,能够对员工的工作成果给予快速反馈和回报,有效满足其即时物质需求与安全感,从而迅速激发积极性,确保关键战役或短期经营目标的达成。但若过度依赖短期激励,极易导致员工的短期行为与机会主义,为追逐眼前利益而放弃长期战略目标,影响战略目标的达成。 而长期激励,如股权、期权、利润分享、延期支付奖金等则规避了短期主义,通过绑定核心人员利益,实现共创共享共担,从而导向企业长期战略目标的达成。目前,长期激励被越来越多的企业应用,以股权激励为例,根据上海荣正企业咨询发布的《中国企业家价值报告 (2025)》数据显示,2024 年 A 股股权激励计划总公告数为 610 个,若将激励型员工持股计划纳入,和股票期权、第一类 / 第二类限制性股票共同构成广义股权激励,2024 年全年A 股广义股权激励计划总公告数为 854 个,数量持续升。 唯有将即刻兑现的短期激励与预期丰厚的长期激励相搭配,才能同时满足员工的生存保障与财富增值需求,既指挥“如何打赢当前战役”,又激励“为何要赢下整场战争”,形成驱动当下绩效与投资未来发展的双重动力。 03 构建“评价-激励-约束”闭环, 激活组织内生动力 第一,精准客观的“评价”体系是闭环的逻辑起点与基石。它绝非简单的绩效考核,而是一个集战略解码、目标管理、过程跟踪与多维评估于一体的动态系统。很多企业目标无法实现目标的原因就在于缺失某一环节或者多个环节,诸如战略解码、过程跟踪等。只有完善这套动态机制,才能清晰地作出价值评价,从而为价值的创造与分配提供无可争议的事实依据,确保后续的激励与约束精准有力。 第二,基于评价结果的“激励”与“约束”是驱动行为的双轮。激励系统必须将评价结果与多元化的回报强关联,让高绩效者不仅能获得丰厚的物质回报(如奖金、晋升),更能收获荣誉认可、发展机会等精神激励,使其奋斗成果被看见、被奖赏,从而形成正向强化。反之,约束机制则需明确绩效底线与行为红线,对未达标者敢于运用绩效改进计划(PIP)、薪酬调整乃至淘汰等手段,果断纠偏止损。激励和约束共同定义组织的导向,引导资源向优秀奋斗者倾斜。 第三,三者的高效联动方能形成驱动组织进化的强大闭环。通过评价驱动激励与约束,形成持续改进、自我优化的系统、机制,从而将战略压力无衰减地传导至每个个体,从而激发人人追求卓越、自我驱动的内生动力,保障组织战略变革目标的达成。 结 语

扫一扫

关注我们

地址:北京市朝阳区北苑路86号院E区213栋

邮编:100101

联系电话:010-84108866(总机)

业务咨询:400-093-2688(免话费直拨)