2018年,在一片可能成为“灰犀牛”的质疑声中,高杠杆、高周转已经成为陈词滥调,“城市更新”成为中国房地产业最高频、最高调的热词。政府、资本、开发商还包括相关的各类服务机构,终于又找到了一个同频共振的方向,它拥有美好未来,拥有诗和远方

城市更新——不仅有诗和远方,还有眼前的苟且

城市更新(UrbanRegeneration)是一个外来词,在上世纪五六十年代在西方国家正式提出来。

西方城市更新兴起的背景有二:一是城市传统产业(包括工业、港口运输业等)的衰落;二是城市化发展到一定阶段后出现了大城市病。这两大诱因导致城市中心人口外移,出现产业空心化、贫民窟化、生活环境恶化等一系列问题。为了重振城市,推动城市可持续发展,城市更新提上了历史日程。在中国,一二线城市的发展也正在或即将进入这一城市发展阶段,从这个意义上说,城市更新是城市化中下一轮的大机会,笔者非常认同。

然而,这样的机会如何才能更好的把握?是传统开发商的菜吗?用过去开发新区的手法,简单移植到城市更新这个新风口可行吗?

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

图:伦敦东区的金融中心

NO.1 城市更新的行业特质——眼前的苟且

如果我们抛开那些诗和远方的美好畅想,沉下心来总结国外的过往经验以及深圳等国内城市的先行案例,会发现城市更新有着与传统开发完全不同的鲜明特点,可以说是完全不同的行业特质。

特征一:多利益主体博弈

城市更新项目都是基于旧城区已有项目的保护、改造和改建,这就意味着,除了投资商、开发商和政府,被更新项目的业主(业主的群体本身可能很复杂)和相关利益方如项目空间的各类使用者、经营者,还包括更新项目周边的社区牵涉的各类利益方,他们均是利益相关者。这里面不仅包含复杂的土地用途变性、规划变更等土地建设问题,还涉及到围绕各利益方的各类权利、利益的调整问题。

在国际上,往往要由政府或NGO等有公信力的社会组织全程参与,通过包括多方沟通会、听证会、方案征集会、方案公投等多种方式来寻找各利益方的平衡点。国内,由于相关法律法规缺乏,社会力量薄弱,利益主体复杂的项目几乎都很难推进,这使得可运行的城市更新项目大幅减少。

特征二: 多目标诉求

利益主体多元直接导致城市更新必须满足不同主体的诉求,最终形成了多目标诉求的特征。这些常见的诉求包括,政府要求产业振兴、城市文化的传承发展(或称为城市复兴),投资人要求投资收益,原来的业主方希望坐地起价狠捞一笔,原来的经营方、使用方希望自己的业务能通过更新得到升级或者更好的发展,周边的居民则希望通过城市更新改善环境,提升本社区的价值。

多目标诉求给项目在制定方案时带来了很大的难度,能不能找到满足多元目标的项目方案成为城市更新项目能否顺利实施的前提条件。

特征三:项目周期长

前两个特征决定了,项目在前期耗费的时间通常很长。在国外,一个城市更新项目在方案论证阶段往往要花几年甚至十年以上的时间,除了要搞定各利益方的各种诉求,还要应对在这期间相关政策、社会经济变迁和房地产市场变化等因素对项目带来的影响,有些项目,发力几年,政策可行了,钉子户没有了,结果经济不可行了、市场不可行了。按照传统房地产高周转的逻辑,开发商有这样的耐心和心理准备吗?

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

图:历时17年的六本木之丘

特征四: 开发成本高

城市更新项目基本位于大都市的都心位置,土地整理的成本必然很高,漫长的开发周期增加了项目的资金成本,此外,为了满足多元利益诉求,项目开发中必然还要在公共设施、城市环境及历史文化保护等方面投入不菲成本,这些都推高了项目的综合成本。

特征五:多资金来源

城市更新往往并非纯市场化项目,不能简单按照开发利润最大化的原则操作。开发内容中往往包含社会公益属性,好的开发能够极大改善周边环境、提升周边的土地价值,甚至带动整个城市区域的发展。从国外的很多项目看,往往都有政府补贴投入,此外一些社会公益资金也会积极参与。由于周期很长,开发商除了自有资金和一些短期银行资金,还必须想办法获取长周期资金。这就需要开发主体能够架构复杂的投资结构,具备良好的资本运作和资金整合能力。甚至,由于项目的社会外部性特征决定了,开发主体常常是NGO组织而不是开发商,开发商更多只能扮演专业操盘角色。

特征六:多重功能和产业聚集

城市更新的项目成本既然很高,要想获利,除了在资金来源上尽可能吸纳政府补贴及对盈利要求很低的社会公益基金外,最重要的是要提升新项目的价值。除了单纯的功能升级,如工厂转为办公,住宅转为公寓等以外,随着消费升级和技术进步,未来城市空间将像多重功能叠加转变,即在同一空间中叠加更多功能。

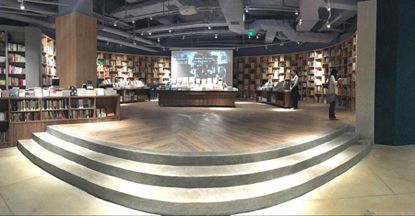

最典型的就是方所书店,它能够承受较高的租金,本质它已经不仅仅是一个书店,还增加了交流、展示、艺术欣赏、文创等多重功能,变成了设计师向社会公众表达和传递思想的场所。只有这种多功能融合产生的叠加价值才能创造更大的项目价值。在这些功能的背后则是产业的整合与聚集。多重功能、产业聚集,看起来很美好,但是这对运营者的考验相较传统的地产开发,难度增大了多个数量级。

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

图:方所青岛店

NO.2 欲揽瓷器活,先炼金刚钻

上述六大特征表明,城市更新这块骨头虽香却不好啃。欲揽瓷器活,先炼金刚钻。摩拳擦掌的企业和机构先把眼前的苟且搞定了是当务之急。

第一,明确自己参与城市更新的角色定位

城市更新的复杂性意味着,单一主体、单一能力都是搞不定的。这里面至少有这么几个角色缺一不可:政府及项目统筹协调者、开发建设机构、投资人、运营商、专业服务商、资产管理机构。这其中,多元利益要求政府不可缺位,而价值实现主要依靠功能设计、产业生态的营造和运营,所以运营商和专业服务商也至关重要,最后,如何聚合资金,需要基于项目的资产管理对接资本市场,资产管理角色也不可或缺。在这里面,传统开发商如果不提升自己的能力,单纯做开发建设机构,是最容易被替代的,对项目发展方向和利益分配也很难有多少话语权。

第二,审视自身能力与城市更新的要求进行匹配

一个城市更新项目一般需要城市设计、产业聚合、金融整合、资产管理、社会公关等多重能力,这是一个标尺,每个要进入这一领域的企业都应该量一量自己的斤两,看看自己究竟哪些能力能够胜任城市更新的要求,观差显差,再根据自己的角色定位要求去有意识有目的补强能力,整合合作资源。

第三,调整资金结构,重构商业模式

周期长,资金多元,项目复合程度高都意味着,快周转高杠杆的资金模式和商业模式与城市更新项目是格格不入的,如果不调整,用一句戏谑语:必然会自己挖坑把自己埋了。

第四,精选项目,事前算赢

城市更新能否成功受很多因素影响,在决策阶段最重要的考虑就是政策、博弈成本、开发周期和市场预期。城市更新项目的政策研究、更新成本和开发周期的估算比一般开发项目要难得多。这就要求企业必须准备充足的时间,借助专业机构把前期的工作做扎实,考虑各种意外和不利情况,把帐算明白,做到事前算赢。

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

点击添加图片描述(最多60个字)编辑

图:成都东区音乐公园

NO.3 尾声

从大规模开发到城市更新,如同工业领域标准化的大规模生产到定制化的柔性制造,未来的城市化将是一个更加精细化、个性化的城市发展时代。任何业务都是时代的业务,任何企业都是时代的企业,时代变了,我们的思维、我们的身段也要随之改变。

城市更新很美好,但诗和远方只留给懂她并愿意为之改变的人。

欢迎关注微信公众号【和君产城发展研究中心】

扫一扫

关注我们

地址:北京市朝阳区北苑路86号院E区213栋

邮编:100101

联系电话:010-84108866(总机)

业务咨询:400-093-2688(免话费直拨)